2026.02.16

おしぼり一本で地域の空気を変える。伊勢志摩のつなぎ役「イヅミ」が仕掛ける地域ブランディング

日本有数の観光地である伊勢志摩・鳥羽エリア。数多くの宿泊施設や飲食店を、裏側から支え続ける代表的な企…

2025.10.22

鳥羽市の古い町並みを歩くと、かつて賑わいを見せた商店街の面影が残っています。かつて鳥羽の台所と呼ばれ、豆腐屋や和菓子屋、花屋や時計店など、生活に必要なものがすべて揃っていた通りです。しかし時代の流れと共に高齢化や所有者の死去によって、家が次々と閉ざされ空き家となっていきました。

ー「私は、止まってしまったら町は終わりだと思っています。」

合同会社NAKAMACHI代表/一般社団法人kicca 副代表理事の濱口和美さん(以下、濱口さん)は、空き家活用に取り組む姿勢をそう語ります。

町が静かに消えてしまう危機感の中で、彼女たちは「動き続けること」を選びました。空き家と向き合い、仲間と共に町を再生してきた鳥羽なかまちエリア。その歩みと取り組みを伺いました。

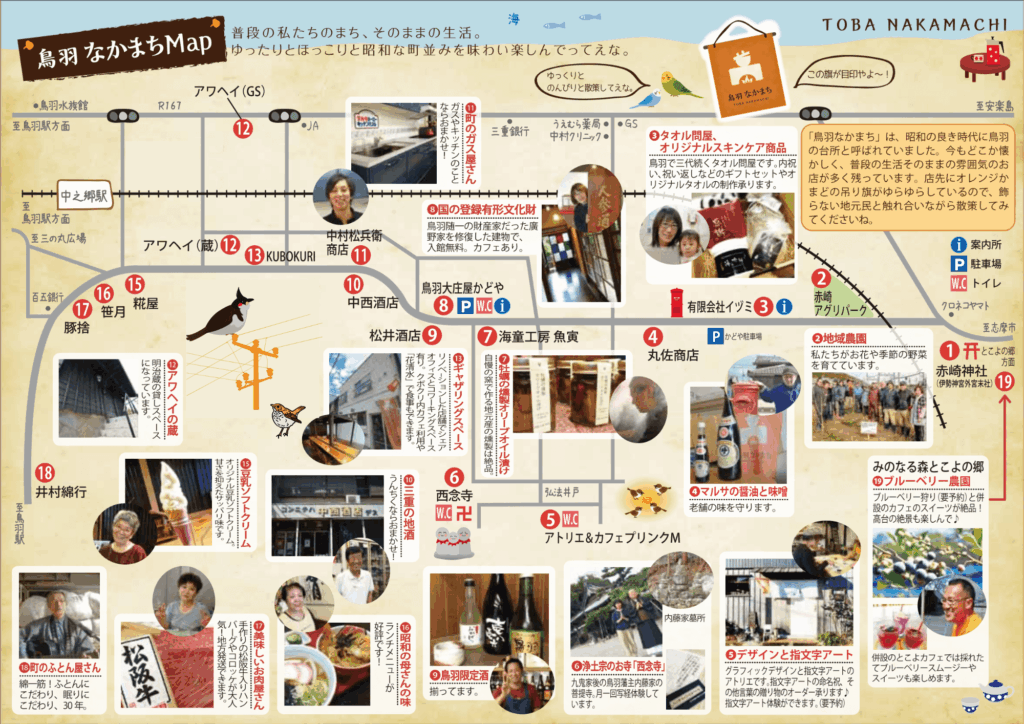

2013年に開館した国登録有形文化財「大庄屋かどや」の保存会が立ち上がりました。その際、「大庄屋かどや」と一緒に自分たちが住む地域を盛り上げていきたいという別の視点を持った仲間の思いを、濱口さんは受け取りました。当初は「何をしたいのかよくわからない」と感じる人も多い中で、頭の中のイメージを手書きで描いた町のマップが目の前に広がりました。それを見た瞬間、濱口さんの中で何かがつながります。手書きマップには、空き店舗を含む商店街の風景が、未来へとつながっていく「可能性の地図」として描かれていました。

ー濱口さん「百聞は一見にしかず。本当に、形にしてみないと伝わらないことがあるんだと学びました。」

2014年、そうして立ち上がったのが「鳥羽なかまち会」です。

名前の由来は、中通りの「中町」であり、人と人をつなぐ「仲間地・仲間知」という意味が込められています。月に1度の会議を重ね、なかまちマーケットの開催、通り全体を舞台にしたアートイベントなど、目に見える形で活動を広げていきました。

合同会社NAKAMACHI設立に至る以前、濱口さんは大きな刺激を受けた出来事がありました。プリンクエムの遠藤さんが、空き家となっていた祖父の作業所を仲間の協力を得ながらアトリエにリノベーションしたことです。床にコンクリートをはり、室内の荷物を片付け、友人や近隣の人々の協力を得て空間を再生していく姿。そんな過程を目の当たりにした濱口さんは強く心を動かされました。

「空き家って無駄にしちゃいけないんだ。ああいう活用の仕方があるんだ」と濱口さんは当時を振り返ります。目の前で空き家が新しい場に生まれ変わる光景は、空き家活用やまちづくりを強く意識するきっかけとなりました。

ー自分たちだけでなく、新しい事業を起こす人を呼び込みたい

そんな思いから、2016年に鳥羽なかまち会の有志5人で合同会社NAKAMACHIが設立されました。そして最初に手がけたのは、使われなくなったクリーニング店の空き家活用です。看板を掛け替え、シェアオフィスやカフェ、チャレンジショップとして整備。旧 久保クリーニングの名前を引き継ぎ「クボクリ」と名付けられたスペースは、多くの人の流れや交流を生み出し、「やればできる」という実感を町に芽生えさせました。

その後も、鳥羽なかまちエリアでは芝浦工業大学など学生と協働して空き家の片付けやリノベーションを進めたり、移住者や若者に場を提供したりと、活用が新たな活用を生み、空き家が一つひとつ息を吹き返していきます。

合同会社NAKAMACHIが運営・管理するゲストハウス「リドポルテ」の開業は、象徴的な事例のひとつです。状態の良い空き家を購入し、地元金融機関からの融資で購入費と修繕費を賄いました。ファミリー層や若者グループを中心にした一棟貸しのスタイルを採用し、鳥羽なかまちで「滞在」できる選択肢を生みました。現在は国内だけでなくインバウンドの利用もあります。

宿泊者が町を歩き、買い物をして、地元の人と会話を交わす。そんな日常の往来と地域での経済循環を育んでいます。

ー VISION - いつも新しい風と新しい人を感じながら、まちを動かし続ける。

私たちは、鳥羽なかまちの歴史と文化を尊重しながら、決して過去に留まることはありません。新しい挑戦を歓迎し、多様な人々が交わることで生まれる化学反応こそが、まちを未来へ動かす力になると信じています。

鳥羽駅から赤崎神社までのエリアを「人が歩く町」にしていきたい想いを持った仲間と地域外の応援者によって、2023年に一般社団法人kiccaが設立されました。企業版ふるさと納税を活用し、材木倉庫だった大空間を新しい拠点として活用する計画が進んでいます。

現在、kiccaの活動の一つが起業家支援の中核を担う「kicca marche」です。出店者が商品やサービスを試し、来場者から直接反応を得られる実証の場であり、観光客や地域住民が交流する機会でもあります。2024年には延べ約3,000人が訪れました。今後は成功の実績を土台に、出店者誘致や移住・起業のきっかけづくりを強化していきます。

さらに、観光客向けの電動キックボードレンタル事業「TOBAMOBI」も進行中です。鳥羽を訪れる人々が風を感じながら自由に町を巡れるモビリティツールであり、宿泊施設を基点に周遊を広げる仕組みを目指しています。利用者の移動履歴や滞在時間をデータとして可視化し、観光動線の最適化や地域活性化に生かそうとしています。

濱口さんはまちづくり活動による新たな変化に期待する一方で、町の現状に強い危機感を抱いています。高齢化の進行で空き家が次々と閉ざされ、所有者の死去によって管理されない建物。「このままでは自然消滅してしまう」という思いから、外からの力も取り入れ、どんな方法でも町に注目してもらい、関心を持ってもらうことが不可欠だと考えています。

実際に、町の中では「防災」という観点では耳を傾けてもらえても、「町を活性化させよう」というテーマには諦めの空気が漂っていると感じることもあるそうです。濱口さんは、だからこそ動いて注目してもらうことが大事だと話します。

ー濱口さん「私は止まったら町は終わりだと思っているから。」

「鳥羽の町をなんとかしたい」という想いを、多くの人が共有しています。ただし、その実現に向けた方法やアプローチは人それぞれに異なり、同じ形はありません。「思いは一緒でもやり方は人それぞれで良い」という柔軟さを持つことこそが、鳥羽なかまちの多様な取り組みを支え、広がりを生み出す大きな力になっています。

全国的にも深刻な空き家問題。町で朽ち果てる空き家を目の前にしてしまうと、ただ呆然と立ちすくんでしまう人がほとんどです。しかし、ただ眺めているだけでは町は変わっていきません。濱口さん達のように一歩を踏み出し、動き続ける人がいるからこそ、新たな物語が始まります。

手書きの地図から、交流・チャレンジ拠点、ゲストハウス、そしてkiccaへ。時を刻みながら広がっていく一連の挑戦が、鳥羽の町を少しずつ変え続けています。

●鳥羽なかまち/合同会社NAKAMACHI

●まちを体感するゲストハウス リド・ポルテ

●一般社団法人kicca