2025.12.17

地元の海から旬を届ける。蒸し伊勢海老の華月が紡ぐ持続可能な食文化

蒸し伊勢海老を中心に、地元の魚介を丁寧に届ける名店「伊勢海老 海鮮蒸し料理 華月(かげつ)」。座席数…

2025.3.17

白い磯着の海女たちが海へと潜っていきます。観覧する人々は、海中の白い揺らぎから目が離せず、息を飲みながら見守っています。

ゆっくりと海面に浮き上がってきた海女は、プカプカと浮かぶ桶を掴みます。そして、掲げた手にはアコヤ貝の姿が。観覧者たちは目を輝かせて、拍手を送りました。

三重県鳥羽市のミキモト真珠島では、毎日、真珠養殖を支えた海女による昔ながらの漁が実演されています。

近年、サステナブルツーリズムが注目を集めています。サステナブルツーリズムとは、”訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光”を指します。(参照:日本政府観光局(JNTO) サステナブル・ツーリズムの推進)”

世界で初めて養殖真珠を実現させた功労者・御木本幸吉の生誕地であり、古くから海女漁を継承する地でもある鳥羽市。歴史と文化、そして自然と共生するこの地は、まさに世界を代表するサステナブルツーリズムの拠点といえるでしょう。

本記事では、ミキモト真珠島を巡るサステナブルな旅をご案内します。海とともに生きる海女の文化、未来へ受け継がれる真珠養殖の歴史、そして訪れる人がその土地ならではの価値を体感できる体験まで、さまざまな視点からご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。

ミキモト真珠島は御木本幸吉が世界で初めて真珠の養殖に成功した島で、株式会社御木本真珠島が運営する施設です。

島内は

で構成され、真珠の歴史や魅力を学べる人気の観光スポットです。

ミキモト真珠島は鳥羽湾に浮かぶ島のため、海を渡らなければアクセスできません。受付入口と島を結ぶ連絡橋からは煌めくさざなみと鳥羽らしい景色が訪れる人を出迎えます。

ー石川さん「ミキモトグループではゼロエミッション型の真珠養殖を実践しています。」

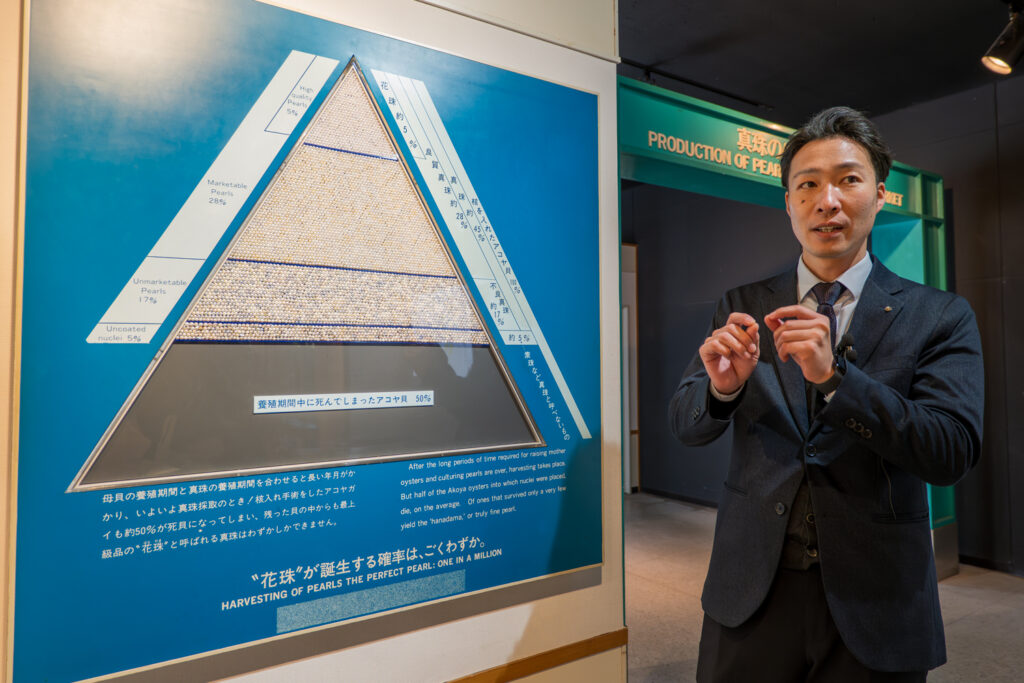

爽やかな笑顔で出迎えてくれたのは、株式会社御木本真珠島 部長の石川愼吾さん(以下、石川さん)です。ゼロエミッション型の真珠養殖とはどんな仕組みなのか?石川さんにアテンドをいただき、真珠博物館1F にある「真珠のできる仕組み」の展示コーナーに辿り着きました。

ー石川さん「真珠の母貝となるアコヤ真珠の養殖期間は2年間なんです。その間には台風や赤潮で約50%が死んでしまいます。さらに、真珠の核入れ手術を施したアコヤ貝のうち、20%はジュエリーに適さないクオリティの真珠、30%が良質な真珠となってジュエリーやアクセサリーになります。」

つまり、真珠製品となるアコヤ真珠は一部ということ。では、その他の真珠や死んでしまったアコヤガイの行き先はどうなっているのでしょうか?その答えとなるのが、ミキモトグループが実践するゼロエミッション型の真珠養殖です。

ー石川さん「真珠の養殖過程で出た廃棄物を、全て余すこと無く使っています。」

例えば、歪な形となった真珠やアコヤ貝の真珠層にはミネラルが豊富です。カルシウムやコンキオリンなどを取り出して粉末にして、化粧品やお菓子などに使われています。貝肉部分も余すこと無く活用され、貝柱は伊勢志摩が誇る高級食材として人気です。外套膜部分はコラーゲンを抽出して化粧品などに使われています。

そして、ゼロエミッションモデルの最終出口となっているのがパールコンポストです。パールコンポストは野菜や茶などの植物の肥料となっています。

ー石川さん「真珠養殖の先駆者として、創業当初から持続可能な取り組みを大切にしてきました。その精神は今も変わりません。」

創業者 御木本幸吉が築いた精神は、ミキモト真珠島をはじめ、ミキモトグループ全体に受け継がれ、持続可能な未来へ向けて今も息づいています。

ー石川さん「海女の実演では、海女文化や真珠養殖と海女さんとの密接な関係をお伝えしています。」

現代の養殖技術が確立する以前は、海女さんが海に潜り、あこや貝の様子を常にチェックしていました。台風が到来した際にはアコヤ貝の場所を移動させるなど、縁の下の力持ちとして真珠養殖を支えていました。

現代では養殖技術が発達し、筏にアコヤ貝の入ったカゴを海に吊り下げる垂下式養殖が主流となり、海女が活躍する場はなくなっています。

ミキモト真珠島では、かつて真珠養殖で活躍した海女たちの功績を称え、その文化を後世に伝えるため、開島以来約73年間にわたり海女漁の実演を続けています。

ー石川さん「海女さんの存在自体が持続可能な形だと思うんです。資源を採り過ぎない、次の年に資源を残しておくために、酸素ボンベをつけなかったり、漁の期間を制限したり。」

真珠と海女文化・歴史をもっと多くの方に知っていただきたい、と石川さんは語ります。

ミキモト真珠島で海女の実演を見学した後は、鳥羽市の海女文化を深く知り、学び、体験できるスポットを巡ることで、サステナブルな旅がより充実したものになります。

ここでは、海女文化に触れられる4つのスポットをご紹介します。

ぜひ、海女の暮らしや歴史に触れながら、鳥羽ならではの魅力を体感してください。

海女小屋体験では、昔ながらの海女小屋で、現役の海女さんが炭火で手焼きした新鮮な海の幸を味わいながら、海女の漁や暮らしなどの生の声を聞くことができます。

【詳細】:海女小屋「はちまんかまど」 https://amakoya.com/ 、海女小屋「相差かまど」 https://osatsu.org/

鳥羽市立 海の博物館は、海女や漁業、木造船など海に関する約6万点の民俗資料を所蔵・展示しています。海女文化に関する展示コーナーでは、海女の漁法や使用する道具、生活様式などを学ぶことができます。

【詳細】:鳥羽市立 海の博物館 http://www.umihaku.com/

鳥羽市相差町は現在も多くの海女が暮らす地域です。同町にある神明神社(石神さん)は、古くから海女たちに信仰されてきた神社で、「女性の願いを一つ叶えてくれる」と伝えられています。

【詳細】:神明神社(石神さん) https://ishigamisan-shinmei.com/

酸素ボンベを使わず素潜りで貝や海藻を採る伝統技術を、海女さんと一緒に体験できます。自然に配慮した持続可能な漁法であり、海女たちの誇りでもある海女漁に挑戦してみませんか?

【詳細】:海島遊民くらぶ「Ama Adventure Tour!」 https://oz-group.jp/tour_menu/ama-adventure-tour/

受け継がれる真珠養殖の歴史と海とともに生きる海女の文化、そして自然と共生する持続可能な暮らしが、ここ鳥羽市にはあります。真珠の歴史と海女文化に触れる旅を通じて、自然と共に生きる知恵が養われます。

ミキモト真珠島を入口にして、サステナブルな旅の扉を開きませんか?きっと、ここでの体験が、あなたの未来への気づきを与えてくれます。

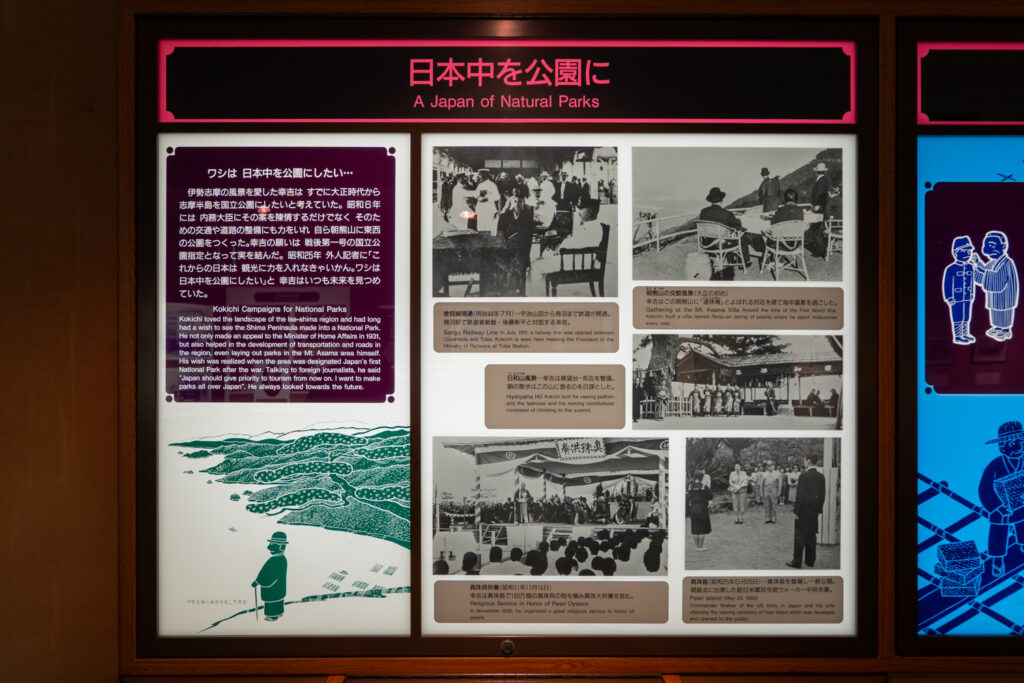

1946年(昭和21年)11月20日に戦後初の国立公園として指定された伊勢志摩国立公園。2026年(令和8年)には指定80周年を迎えます。

ー「ワシは日本中を公園にしたい。」

そんな言葉を大正・昭和の時代から発していた人物こそ、御木本幸吉です。御木本幸吉は大正時代から志摩半島を国立公園にしたいという考えを持っていました。

現在、伊勢志摩の至る場所に御木本幸吉の名を表した道路やスポットが点在しています。それらは伊勢志摩の国立公園登録に向けて整備された場所です。

御木本幸吉が愛した伊勢志摩の風景は、今も変わらず訪れた人々を魅了し続けています。国立公園として守られた自然、海とともに生き根付く文化、そして地域の人々の想いが息づく伊勢志摩の地は、これまでもこれからも訪れる人々に大きな感動を与え続けます。

御木本幸吉が愛した風景を実際に巡る旅もまた、未来への気づきへとつながるかもしれません。

●株式会社 御木本真珠島