2026.02.16

おしぼり一本で地域の空気を変える。伊勢志摩のつなぎ役「イヅミ」が仕掛ける地域ブランディング

日本有数の観光地である伊勢志摩・鳥羽エリア。数多くの宿泊施設や飲食店を、裏側から支え続ける代表的な企…

2025.7.17

的矢湾を望む高台に広がる「とこよの郷」には、さまざまな循環の風景が息づいています。

初夏には16種類のブルーベリーが色づき、敷地の一角で三重県の指定天然記念物「ヤマトタチバナ」がすくすくと育っています。炭焼き窯では間伐材を再利用した炭を作り、バーベキューやテントサウナの熱源に。鶏舎ではのびのびと歩き回る鶏たちが出迎えてくれます。鶏糞は植物の栄養となり、新鮮な卵は美味しい料理やスイーツへと生まれ変わります。

実はここ「とこよの郷」は、元は何もない谷間の土地でした。

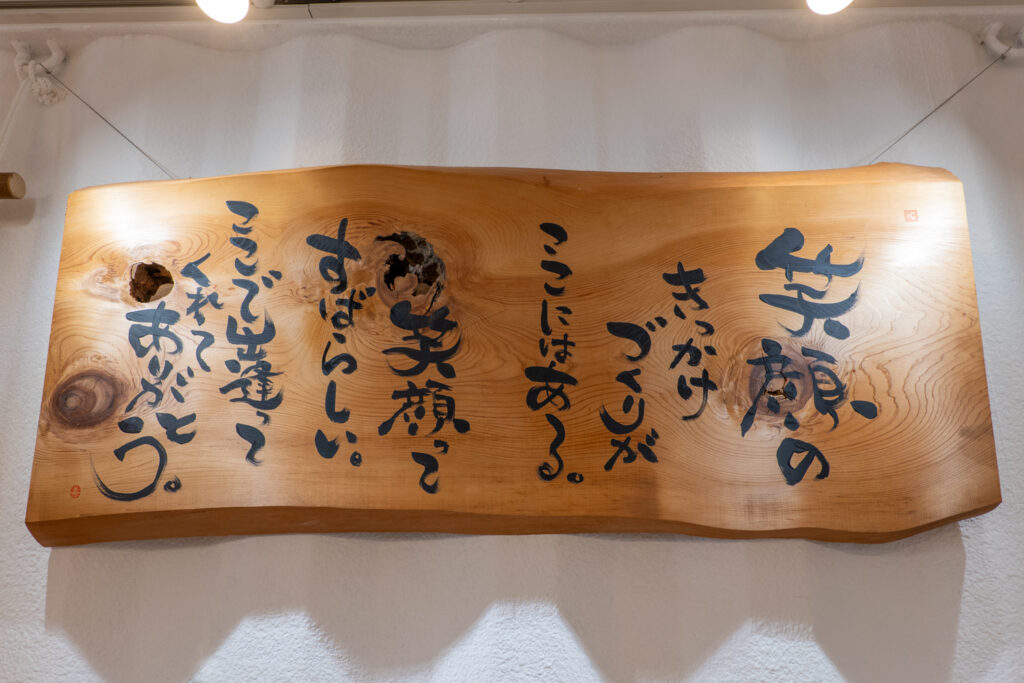

ー「誰もが自然の中で笑顔になれる場所をつくりたい。」

そう話すのはとこよの郷を営む有限会社晋開産業 代表取締役 小田徳彦さん(以下、小田社長)。水道もなかった場所を、海運・建設業で培った造成の技術と仲間たちとの協働で切り拓き、ゼロから循環の拠点を築き上げてきました。

未来を担う子どもたちが、もう一度帰りたくなるような「笑顔が続く場所」を目指して。歩みは今、着実に「とこよの郷」の未来をかたちづくっています。

「とこよの郷」が目指しているのは、三世代が笑顔になる場所です。人と自然が心地よく共生する風景の中に身を、心からリラックスした笑顔が自然とこぼれます。

施設内では、農薬を極力使わず育てた16種類 700本のブルーベリーが育ち、鶏が産んだ卵はカフェの料理やデザートに、鶏糞は野菜やヤマトタチバナの肥料として活用されています。さらに、間伐材等を使った炭は、バーベキューやテントサウナの熱源に。すべてが敷地内で循環するように設計され、訪れた人は「とこよの郷」ならではの「サステナブルな在り方」を体感することができます。

また、「とこよの郷」から望む的矢湾の景色は、時が止まるような特別なひとときを与えてくれます。

ー小田社長「この景色を楽しんでもらいたい。そこから始まったんです。」

「とこよの郷」の始まりは、小田社長が営む海運・建設業 盛徳海運建設株式会社(以下、盛徳海運)の技術を生かして土地の再生から着手したことにあります。もともとは何もない谷でしたが、自らが造成して平地をつくることで、農園としての第一歩を踏み出しました。

土地の造成には、東京や神奈川など首都圏から運ばれる建設発生土を活用しています。これらの土は、公共工事や開発現場などで発生する土砂であり、搬出前に含有物や成分の分析を行い、使用可能な良質土として管理されたものです。環境基準に適合した安全な土のみを使用しています。

盛徳海運では、海運のインフラとダンプを自社で保有しているため、他では難しい大規模な造成が低コストで実現できます。運ばれた土をただ埋めるのではなく活用し、「地域に役立つ土地を自ら生み出そう」という発想から、「とこよの郷」の構想がスタートしました。

当初はイチゴ農園を構想していたものの、コストや気候の問題から断念。調査や視察をしながら選んだのが、ブルーベリーの鉢植え栽培でした。

当時、小田社長が鳥羽市PTA連合会会長を担い、会合に出席した際、偶然同席した人物がブルーベリーの鉢植え栽培をしているという話を耳にします。「ブルーベリーってどうなんですか?」と尋ねたことがきっかけで、深いご縁に繋がりました。そして、2014年6月にブルーベリー農園とカフェから、「とこよの郷」がオープンしました。

青年会議所での活動を通して得た人とのつながりや、まちづくりに対する想いも重なりながら、少しずつ「三世代の笑顔が生まれる場」のビジョンが形づくられていきます。仲間たちと協力し、設備を手作りしながら、一歩ずつ輪郭が浮かび上がっていきました。

ー小田社長「最初は全部手探り。そんな中で声をあげていると、人が来てくれて、自然とつながってくれました。」

水道がない土地に自力で水を引き、セルフビルドで施設を建て、バーベキューサイトやテラスを仲間と共に作り上げました。

月日を重ねるごとに進化を遂げてきた「とこよの郷」。その成果として、オープン当初と比べて売上は倍増、来場者数も約3倍に伸びました。特に、リピーターが年々増加していると小田社長は語ります。

「とこよの郷」では、これまで築いてきた循環型の仕組みをさらに発展させるために、次なる挑戦に踏み出そうとしています。

まず注目しているのが「RVパーク(キャンピングカー利用者向けの滞在スペース)」の整備です。

ー小田社長「夜の星が本当に綺麗。光害がないんですよね。遠くにある安乗灯台くらいで、それ以外は何にも明かりがないので。あの星空を見てもらいたいな。」

AC電源やシャワーなど最小限の設備を整え、訪れる人が「自然に寄り添いながら泊まる体験」を提供したいと考えています。

小田社長は「とこよの郷」を宿泊施設としての競合ではなく、地域全体の観光資源として機能させたいと考えています。そのため、あくまで補完的な立ち位置を目指していると話します。夜間に人が滞在することで見える景色や、新たな交流の生まれる未来の「とこよの郷」の風景を思い描いています。

もう一つの構想は、国産コーヒーの栽培です。

ー小田社長「国産のコーヒー豆を作りたいなって。僕の夢です。」

近年、気候変動などの影響により、2050年以降は世界的にコーヒー豆の生産が難しくなると予測されています。そんな中、小田社長は、温度や湿度を調整できるハウスを活用し、日本でのコーヒー栽培の可能性に着目。「とこよの郷」を「見せるコーヒー農園」として観光客にも開かれた場所にする一方で、実際の栽培や収穫は近隣の別圃場で行うことで、観光と生産のバランスを取る構想です。未来の農産物として注目されるコーヒーを通じて、新たな地域資源の価値創出を目指しています。

小田社長は未来を担う子どもたちの存在を大切にしています。「とこよの郷」では保育園や幼稚園の園児たちを招き、ブルーベリーの収穫体験や鶏とのふれあいを通じて、自然や食のありがたさを伝える食育活動を10年以上続けています。

ー小田社長「息子が帰ってきたいと思える街を未来に残したい。」

その想いは、とこよの郷の原点でもあり、まちづくりに向けた強い意志の表れでもあります。自らの挑戦を通じて、子どもたちがもっと希望を持てるような、そんな未来の姿を描こうとしています。

ー小田社長「究極のまちづくりは人づくり。笑顔になれる場を、世代を越えて残したいんです。」

未来を担う子どもたちに「帰ってきたい」と思えるまちを残すために、小田社長がもうひとつ大切にしているのが「民力(みんりょく)」です。「とこよの郷」を始め、これまでの挑戦を通じて培った哲学は、今、自身が力を注ぐ「まちづくり」の実践にも生かされています。

小田社長は鳥羽駅前や鳥羽なかまちの再生にも関わっています。例として、鳥羽マリンパークで「公園のあり方」を探る実証実験では、新たな公共空間の可能性を試行しました。にぎわいの起点となる場所を、市民の手で試してみる。そんな「民力」の象徴的な取り組みです。

ー小田社長「まずは民間が火をつける。行政が後からついてくるくらいで丁度いい。」

そう語る言葉の根っこには、鳥羽の可能性と、現場から動かせる力への信頼があります。

跡地の活用を、ただの再開発ではなく、新しい価値・経済を生み出す挑戦と捉える。それが、小田社長の発想です。再利用された土地に、人の営みがゆっくりと戻ることで始まる暮らしと活動のひとつひとつが積み重なることで、地域の未来が育まれていきます。

サステナブルとは、理念や理想だけではなく、「誰かが一歩を踏み出すこと」から始まります。

ゼロからの土地開拓、地域の人々とのつながり、そして子どもたちの未来を想ってつくられた場所。「とこよの郷」には、そんな実践の積み重ねが息づいています。

進化を続けるこの場所は、サステナブルな鳥羽をかたちにする、ひとつの答えかもしれません。

●とこよの郷

〒517-0033 鳥羽市畔蛸町字大坂127-186

公式サイト:https://www.tokoyo-sato.com/

●盛徳海運建設株式会社

〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽4丁目2388−10