2026.02.16

おしぼり一本で地域の空気を変える。伊勢志摩のつなぎ役「イヅミ」が仕掛ける地域ブランディング

日本有数の観光地である伊勢志摩・鳥羽エリア。数多くの宿泊施設や飲食店を、裏側から支え続ける代表的な企…

2025.3.24

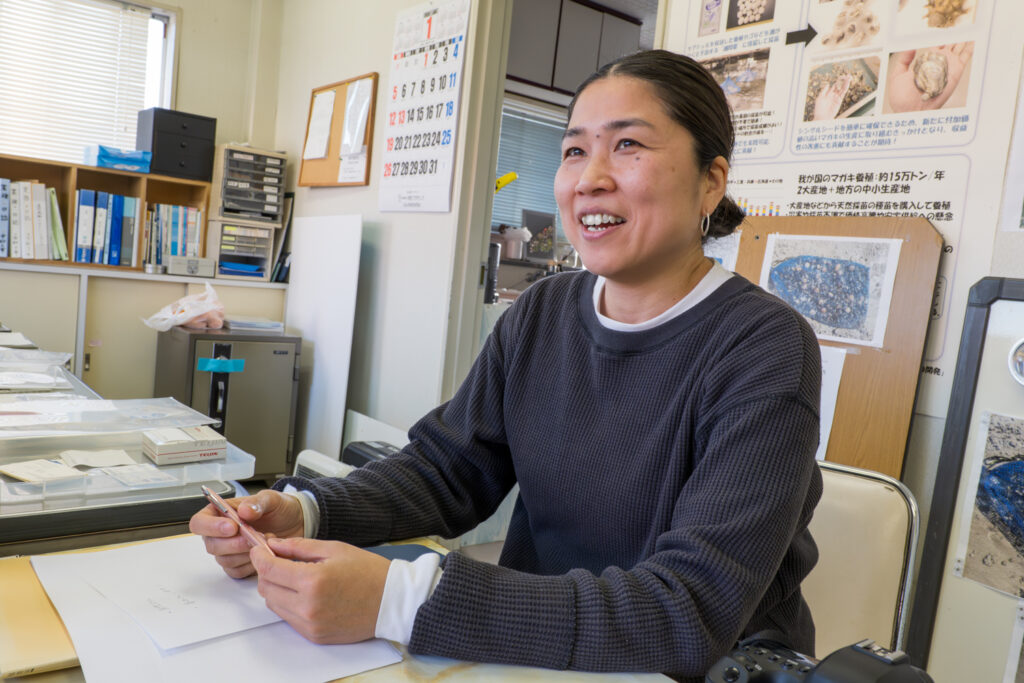

ー「地域の課題をただの問題としてではなく、新しい価値へと変えていきたいです。」

穏やかな口調でありながら、強い芯を感じさせる言葉で語るのは、ケアシェル株式会社 取締役の山口慶子さん(以下、山口さん)です。

全国的にも知られる牡蠣の産地、三重県鳥羽市。海には約1,250基の筏が浮かび、その上で牡蠣養殖業者が汗を流します。そして、海の恵みを受けて育った特産の牡蠣は、鳥羽市の食文化や経済を支えています。

しかし、近年では牡蠣のへい死をはじめとする海洋環境の変化が深刻化し、地域の水産業は大きな課題に直面しています。こうした状況の中で、私たちはサステナブルな未来に向けてどのような未来を描いていけば良いのでしょうか?

会社設立から約23年の長きにわたり、牡蠣養殖によって大量に発生する「牡蠣殻」の処理という地域課題に真正面から向き合い続けてきたケアシェル株式会社。そんな山口さんに課題に対して新たな価値を見出してきた事業の取り組みと、サステナブルな未来をテーマにお話を伺いました。

三重県鳥羽市では、毎年約15,000トンもの牡蠣殻が廃棄物として発生しています。これらの牡蠣殻は、各漁業者が管理する土地に山積みにされたりしていましたが、廃棄物処理法や環境負荷の観点から処理が求められました。

そんな牡蠣殻の課題に対処するため、鳥羽市で2000年に設立されたのが「鳥羽かき殻加工センター」です。同センターでは、牡蠣養殖で出る水産廃棄物等を受け入れ、異物除去、熱風乾燥、粉砕までの一貫した処理を行います。

そうして、廃棄物であった牡蠣殻は「鳥羽かき殻石灰 しおさい」として生まれ変わります。

「鳥羽かき殻石灰 しおさい」は、土壌改良材として主に農業分野で使用され、土壌のpHバランスを整える効果や、作物の成長を促進するミネラル分の供給源としての役割を果たしています。特に、有機農業や環境負荷の少ない農法を志向する農家から高い評価を得ており、地域内外で広く活用されています。

さらに、「鳥羽かき殻石灰 しおさい」はケアシェル株式会社の独自技術で固形化した天然の栄養剤「ケアシェル(カキ殻加工固形物)」の原材料になっています。

「ケアシェル」が大きな注目を集めるきっかけとなったのは、あさり養殖への活用でした。

養殖研究所の研究者や地元有志が立ち上げた浦村アサリ研究会が連携し、試行錯誤を繰り返しながら「ケアシェル」をアサリ養殖に活用します。豊富なミネラル成分と天然の栄養素を含むケアシェルがアサリの成長促進と生存率の向上に効果を発揮!安定したアサリの収穫量を実現しました。

その結果、ケアシェルを活用した新しいアサリ養殖に取り組む浦村アサリ研究会が第52回農林水産祭にて「天皇杯」を受賞しました。

ー山口さん「天皇杯の受賞がきっかけとなって、ケアシェルが地域だけでなく全国へ広がる大きなきっかけになりました。」

取引が開始してから15年以上となる熊本県の各漁業組合では、長年にわたりアサリ資源の回復に取り組んでいます。

ー竜北漁業協同組合さん「約10年前から設置しており、当初は100袋程でした。効果を感じて、現在は700袋程設置しております。」

このようにケアシェルを活用した稚貝採取袋の設置箇所を増やすことで、稚貝の定着率の高い漁場を見極め、効果的なアサリの資源回復を図っています。

ケアシェルの活用はアサリ養殖だけに留まりません。牡蠣殻が持つ可能性を最大限に引き出すため、多岐にわたる分野へと広がりをみせています。

例えば、豊富なミネラル成分と多孔質構造を活かし、水質浄化剤としての活用です。世界一の飼育数を誇る鳥羽水族館では、ダイオウグソクムシの水槽に酸性化を抑制する中和剤として、ケアシェルの特別フィルターを試験的に導入しています。

その他にも、事業者からの相談を受けて牡蠣やホタテなどの貝殻を活用した消臭剤を製造するプロジェクトが進んでいます。

ー山口さん「牡蠣殻粉末を固形化する技術があるので、相談を受けて柔軟に対応しています。少しでも牡蠣殻の活用に繋がる可能性があれば、私たちも色々と試していきたいです。」

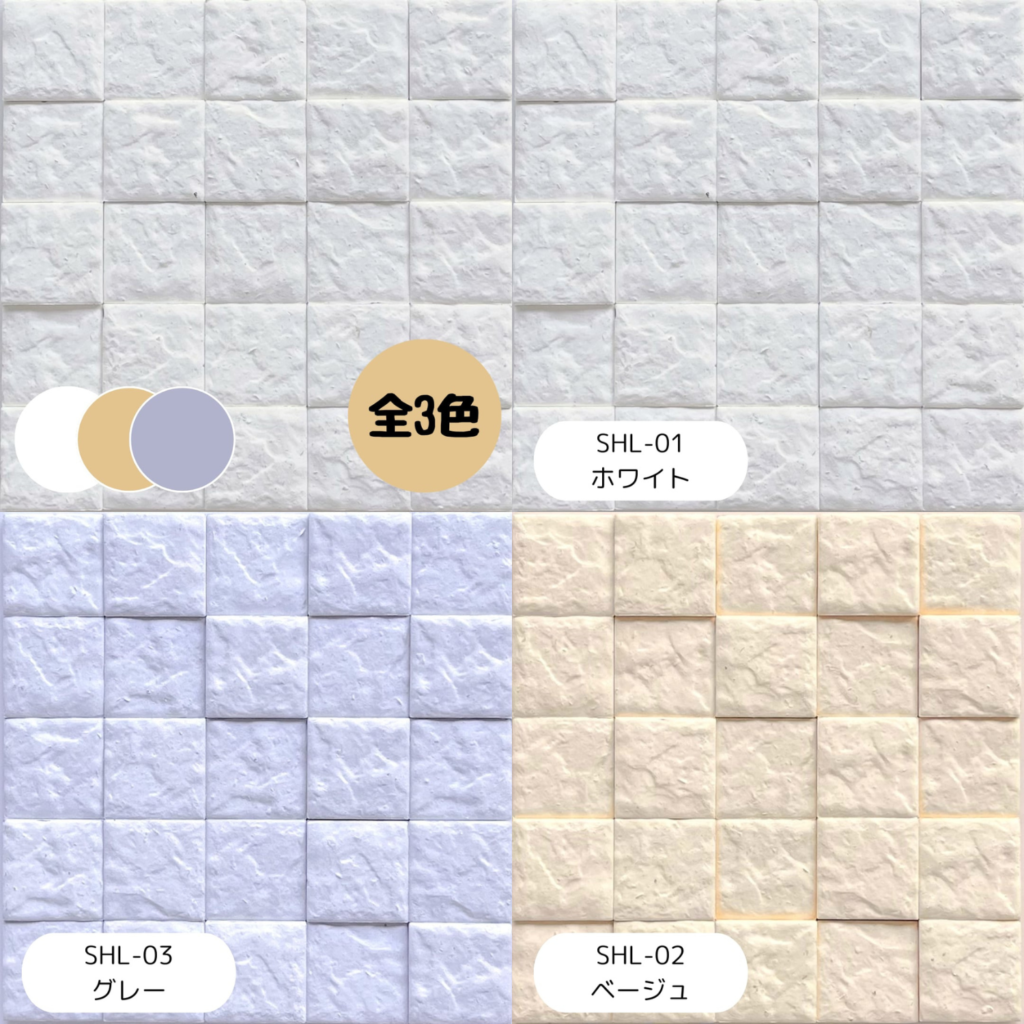

牡蠣殻の新たな活用として可能性を見出したのが、牡蠣殻を活用したタイルの開発プロジェクトです。産学連携の一環として、鳥羽商船高等専門学校と豊田工業高等専門学校の学生が中心となって、株式会社中島窯業(岐阜県多治見市)とケアシェル株式会社が連携企業となり、プロジェクトが始動しました。

プロジェクトでは、

という、2つの地域課題の解決を目指しています。

ケアシェル株式会社は、牡蠣殻粉末の安定供給や固める独自技術の提供を通じ、学生たちの挑戦をサポートしました。結果、学生たちはCO₂を吸収する無焼成スマート牡蠣殻タイルの開発に成功します。プロジェクトの成果は大きな注目を集め、第2回高専GIRLS SDGs×Technology Contest(高専GCON2023)で最優秀賞(文部科学大臣賞)およびJFEスチール賞を受賞するという快挙を成し遂げました。

現在もプロジェクトは進んでおり、タイルの強度を上げる研究などに着手しています。こうした新たな挑戦が、牡蠣殻のさらなる活用へと広がり、持続可能な地域づくりの重要な一歩となるでしょう。

ケアシェル株式会社では、地域の課題や自社の取り組みを伝える一環として工場見学を受け入れています。工場見学では鳥羽かき殻加工センターと連携しながら、単なる「廃棄物」であった牡蠣殻が新たな価値を持つ製品へと生まれ変わる一連の工程を見て、触れて、学ぶことで、次世代を担う若者たちのサステナブルな価値観を育むことを目的としています。

こうした取り組みの根底には、山口さんたちの強い思いがあります。

ー山口さん「私は牡蠣殻をゴミから最終的に資源として、もっと価値のあるものにしたい。牡蠣が死んでしまったとしても、生産者の痛手が少ない未来を目指しています。」

現在、牡蠣殻を回収する仕組みは、養殖業者が牡蠣殻を加工センターに持ち込み、引き取り料を支払う構造になっています。しかし、もし牡蠣殻の価値をさらに高めることができれば、この構造は逆転。「漁師さんが牡蠣殻を持ち込むことで、お金を受け取る仕組み」へと変わります。

「鳥羽かき殻石灰 しおさい」やケアシェルの活用をはじめ、無焼成スマート牡蠣殻タイルといった新たな製品開発への取り組みによって、牡蠣殻が「廃棄物」ではなく「価値ある資源」であることを社会に示し、そして「地域課題を価値ある資源へと生まれ変わらせる」過程を子どもたちに見せて、伝えていくことでサステナブルな価値観を育んでいます。

これからも山口さんたちの挑戦は続きます。

ケアシェル株式会社